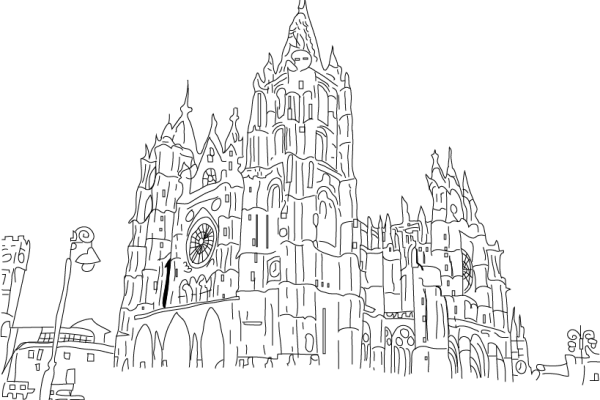

Salir para dormir fuera y poder vestir de paisano era lo más de lo más.

Cuando ibas por la calle con el uniforme también podían importunarte por cualquier tontería. Había una Policía Militar odiada y temida, la PM o Pili y Mili la llamaban algunos. Estaba para evitar que un soldado de uniforme lo deshonrara. Ahí es nada. Un soldado debía permanecer en estado de revista, tal como había salido del cuartel, durante todo el tiempo que permaneciese en la calle.

Pero la pareja de policías se aburría y, para justificar que hacían su trabajo, se dedicaban a llenar su tiempo arrestando a soldados que, descuidadamente, habían dejado sin abrochar un botón de su guerrera o llevaba la corbata ladeada o el gorro en la mano, aunque fuese unos segundos, para limpiarse el sudor. Realmente era un peligro ir por la calle de uniforme, debías comprobar que ibas permanente y correctamente vestido. No digamos si el soldado bebía de más y daba el más mínimo síntoma de ir borracho; en ese caso se le caía el pelo, literalmente, antes de cambiar de aposento por otro más lóbrego e incómodo.

La solución, la mejor, era vestir de paisano. Hacerlo para una tarde sería perder la tarde, necesitabas una pensión para cambiarte. Así que sólo lo hacíamos si nos concedían un fin de semana de tregua, salir el sábado por la tarde y volver el domingo antes de las diez de la noche.

Este permiso se conseguía cuando habías cumplido un ciclo completo de servicios: guardia, refuerzo y retén. De esta manera conseguían que desearas pasar la noche en alguna de estas funciones pero tres noches en una semana era imposible conseguirlas aunque cambiaras la guardia con otro. Por esta razón el permiso llegaba cada dos semanas.

Una vez fuera de las oscuras paredes del cuartel, corrías a la pensión para cambiarte, colgabas el traje y te ponías tu ropa, la de hombre libre. Empezabas a respirar de otra manera, te sentías más seguro, desaparecía el miedo a ser arrestado y la desconfianza de haber descuidado cualquier minucia por la que serías castigado de inmediato.

La segunda ventaja era poder pasar por una persona normal aunque el corte de pelo casi siempre te delatase, poder tomar una copa de más si te apetecía y cruzarte con la policía militar sin hacer el saludo obligado ni de ningún otro tipo. En definitiva, eras dueño de ti mismo.

Alejo vestía con unos pantalones de pana demasiado anchos para la moda del momento, una camisa a cuadros y un jersey verde del que decía estar arrepentido de haberlo comprado. Se mostraba dudoso con el color y deseaba que no se pareciera al del uniforme.

-Este verde no es el mismo, ¿verdad? – pedía opinión.

-Claro que no – intentaba quitarle la preocupación, aunque sabía que si hubiera dispuesto de dinero habría comprado otro de color distinto con toda seguridad. Teníamos una sola ropa de paisano, la misma que habíamos usado hasta recibir la prestada y no nos preocupaba nuestro aspecto que no debía ser muy elegante; lo deducíamos cuando entrábamos en bares lujosos y aquella gente, bebedora de vermú con aceituna incluida, nos miraba con descaro para indicarnos que allí no pegábamos ni con cola.

El dinero lo gastábamos en las sidrerías, bebiendo sidra y comiendo otras cosas que en el cuartel nunca formaban parte del menú que, dicho sea de paso, era rico y abundante. A cada cual lo suyo. Me gustaban especialmente los chorizos a la sidra y los escalopines de ternera con salsa de queso cabrales. Alejo y yo discrepábamos respecto al cabrales, él no podía ni olerlo y a mí me gustaba tal cual o presente en cualquier plato. El postre lo buscábamos dulce y en las pastelerías nos recomendaban los carbayones que nos parecían una delicia y las casadielles que a mí no me hacían tilín y a Alejo lo volvían loco. Pero si nos ofrecían arroz con leche lo preferíamos: al hacerlo con canela y corteza de limón, como nuestras madres, nos llevaba a casa durante los escasos minutos que duraba en el plato.

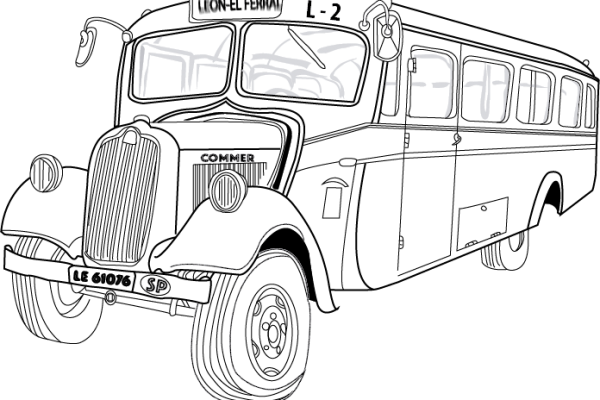

También lo empleábamos en el cine; nos gustaba ir por la tarde, después del almuerzo. El teatro Campoamor era una sala de lujo, un lugar para la representación de ópera que también se prestaba en aquel tiempo a la proyección de películas. Allí pudimos ver el comienzo de la saga de La Guerra de las Galaxias, Encuentros en la Tercera Fase, Fiebre del Sábado Noche, Annie Hall, la increíble Emmanuelle, 007 en La Espía que me amó, comedias de Landa y Esteso así como de la pareja Terence Hill Y Bud Spencer. El cine era barato y en España desaparecía la censura permitiendo la proyección de películas que dos años atrás estaban prohibidas.

Cuando se presentaba la ocasión la aprovechábamos e intentábamos ligar. Era una misión imposible, en primer lugar porque, a pesar de ir de paisano, olíamos a cuartel a la legua y en segundo lugar porque Alejo siempre conseguía hacerlas reír y a continuación echarlas al enseñarle fotos de su mujer y anunciarles que iba a ser padre. Decía que lo intentaba para no perder facultades pero que tenía que dejar claro que él era un «pater familias» o lo sería pronto.

Cerrábamos el permiso cenando un bocadillo; el mío siempre untado con queso cabrales.

Apurábamos hasta el último momento, vestíamos de nuevo de verde y, al hacerse la noche, nos despojábamos de la libertad prestada.