En las visitas a León era obligado recoger el giro; sin él se hacía difícil subsistir. Si la familia se olvidaba de enviarlo con tiempo te encontrabas con que no figurabas en lista de correos y, a pesar de rogarle al funcionario que mirase otra vez, pasabas a depender de algún compañero de armas, filántropo y rico, que se arriesgara a concederte un préstamo. La verdad era que nos conocíamos poco y era difícil fiarnos, más aún sabiendo que poco después tendríamos destinos diferentes.

Mis padres nunca se olvidaron de mí y siempre dispuse de dinero, mas no el suficiente para hacer préstamos. Peticiones tuve y a algunas no pude o no supe negarme. Esto sucedía cuando el que me lo solicitaba era de la misma compañía. Recibía promesas de que me lo devolvería enseguida pero como no se concretaba el tiempo la devolución no se producía. Yo no presionaba al deudor y éste no se andaba con prisas.

-Estás haciendo el tonto – me decía Alejo repetidamente, uno de mis deudores dicho sea de paso.

-No sé decir que no – respondía, aunque esto él ya lo sabía.

-Lo que yo no sé es cómo tus padres te mandan dinero cada vez que se lo pides.

Lo dejé con la duda, no le expliqué que el dinero era mío, ahorrado durante dos años de trabajo, pensando en la mili que se avecinaba y aconsejado, casi forzado, por mi padre. Llegado el caso bien que se lo agradecí.

-Deja que sea yo quien se ocupe de esos jetas – se ofreció.

Y se ocupó de recuperar el dinero prestado y yo, aprendida la lección, de no dar más préstamos, excepto los que él se concedía a sí mismo y que devolvía cuando ganaba en las partidas que se organizaban en los lavabos de la compañía, a pesar de estar terminantemente prohibidas y castigadas con una larga estancia en el calabozo.

Jugaba alegremente, con el mismo descuido con el que andaba por la vida, sin prevención ninguna. Iba al envite sin tener una baza válida por lo que, normalmente, era una víctima. Sobrevivía gracias a la suerte que casi siempre le venía de cara y que, por ello, le hacía confiarse en exceso.

En cierta ocasión tuve que hacerme cargo de una de sus deudas de juego y no dudé en mostrarle mi enfado.

-Esta será la última vez. Cuando contraigas una deuda asegúrate de que puedes responder.

Debí ponerme muy serio porque no volvió a pedirme dinero y, lo mejor, no volvió a jugar. Como en sus cartas lo contaba todo a su «niña», ésta le hizo prometer que no volvería a tener un naipe entre sus manos. Lo que no consiga una mujer…

-María te da las gracias, – me informó – ¿quieres leer la carta?

-No hace falta. Puedo imaginar el motivo.

La falta de dinero te obligaba a volver al campamento. Eso o conseguirlo de otra forma. Muchos tomaban la decisión de vender sangre, hasta medio litro «donaban» algunos. Sacaban suficiente para hacer lo que apetecía, aunque había apetitos lejos de nuestro alcance.

Siempre creí que las donaciones eran suficientes para cubrir las necesidades de los hospitales pero supe que el número de donantes altruistas era escaso y había que echar mano de este tipo de donaciones remuneradas de las que se servían, entre otros, los soldados. La mayoría de ellos estaban faltos de recursos, algo parecido al gremio de estudiantes.

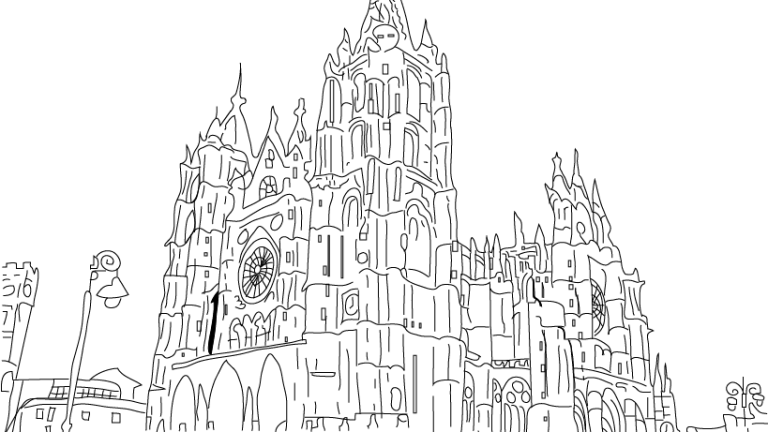

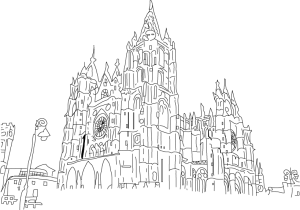

Además del edificio de Correos y el de Telefónica, donde más reclutas se veían era en la catedral. Nunca llegué a saber la causa, pensé que servía de refugio contra el frío, que allí pronunciaban rezos y ruegos, que la catedral era tan bonita que nunca se terminaba de ver… De todo había y su belleza interior y exterior era la causa común. La gran cantidad de ventanales y rosetones y sus correspondientes vidrieras hacían que el interior estuviese bien iluminado y que la vista se fuera hacia arriba.

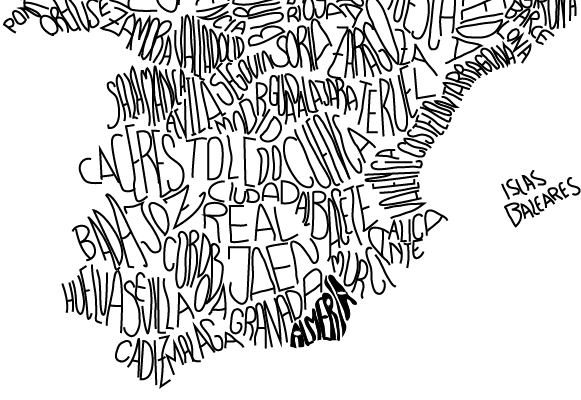

La calle más transitada por los reclutas era la que conducía al Barrio Húmedo, una aglomeración de casas antiguas que dejan entre sí calles estrechas y en cuyos bajos se establecían bares, tabernas y chigres; todos estos negocios ofrecían, junto a la bebida y gratis, tapas que hacían largo el recorrido para visitarlos todos. Bueno, casi todos porque el dicho «hay en León tabernas tantas que su número me espanta» ya indicaba lo difícil que sería abarcarlas todas y lo achispado que saldría uno en el intento.

Para mí, entrar en esa calle era como entrar en una de las calles de mi Almería donde también sirven la tapa gratis con la bebida. Fue una sorpresa muy agradable pues creía que Almería era la única con esta particularidad. Me gustaban las tapas pero echaba de menos el pescado y el marisco, porque allí lo más frecuente era la carne, los embutidos, las croquetas de cecina, queso, beicon, atún o morcilla, ensaladillas servidas en cortezas, arroces y las patatas fritas: recuerdo unas cortadas finas con pimentón y ajo.

No perdíamos el escaso tiempo del que disponíamos y hacíamos todo lo posible para olvidarnos del rancho, nada difícil disponiendo de gran variedad de tapas asequibles al bolsillo casi vacío de un soldado.

La calle, en ligero descenso, se bajaba con largas y firmes zancadas. Otra cosa era cómo se subía la calle y cómo se subía al autobús que, en el viaje de vuelta, llevaba gente silenciosa que volvía a casa. Es un decir, nuestras casas estaban demasiado lejos.