En León no sabemos quién lo libró del calabozo. Me refiero a Alejo. Aquí no tardó un trimestre en visitarlo y, para no aburrirse, me llevó consigo.

Tras el episodio de la base, su fama trascendió la tercera compañía y era conocido en todo el cuartel. Como en él era tendencia, empezó a actuar con chulería ante iguales y superiores. Por eso mismo el sargento lo tenía enfilado y el teniente, al que le gustaba gastar bromas pero no soportarlas, esperaba el momento oportuno.

¡Cómo no! Llegó.

El capitán tenía la sana costumbre de hacernos llegar a las duchas los últimos, justo cuando el agua caliente se había agotado. Para lograrlo, cuando llegábamos del Naranco nos hacía dejarlo todo en la compañía y volver con ropa de gimnasia, pantalón corto y camiseta de tirantes. Y a correr, dábamos más vueltas al patio que una peonza sobre sí misma. En una de ellas, no las contaba, Alejo se paró para recuperarse del flato; el sargento llegó resoplando y con varias vueltas perdidas, lo empujó y lo hizo caer cuando pasaban el capitán y el teniente con varias vueltas ganadas. Alejo, desde el suelo y sin poder contenerse, gritó:

-¡Vete a freír espárragos, gordo seboso de mierda!.

Yo creo que lo oyeron en todas partes. Como si hubiesen dado una orden se pararon todos para mirar el espectáculo: Alejo estaba en el suelo con las manos y las rodillas sangrando, la cabeza gacha y pensando en lo que se le venía encima; el sargento apoyaba sus manos en las rodillas, agachado en busca de aire para sus pulmones, el teniente había dado media vuelta dirigiéndose hacia ellos y el capitán observaba desde la distancia.

-El soldado ha tropezado conmigo y ha caído. Yo me ocupo, mi teniente – mintió el sargento.

El teniente había llegado a donde se encontraban pero sopesaba lo que decía el sargento. No lo pensé, no podía permitir que una mentira añadiese más gravedad a las palabras de mi amigo.

-El sargento miente. Él lo empujó haciéndole caer.

Oí lo pasos del capitán acercándose, inconfundibles, a mi espalda. Frente a mí las miradas del teniente y el sargento, así como la de mi amigo, que censuraban mi intervención.

-Vaya con él a que lo curen. Después preséntense ante mí. – Cortó el capitán con cualquier atisbo de discusión.

Aún estaba indignado, veía al sargento que, habiendo provocado la situación, quedaba como víctima. Veía al teniente que, sospechando que el sargento no había jugado limpio, no movería un dedo para averiguar la verdad. Veía al capitán que se lavaba las manos como Poncio. Veía a mis compañeros muertos de risa sin importarles la ducha. Y veía a Alejo y a mí mismo en el calabozo.

Nos cayó una semana. El capitán no se molestó en recibirnos, dejó al cabo primero encargado de conducirnos a ese hotel de mal gusto y peor servicio.

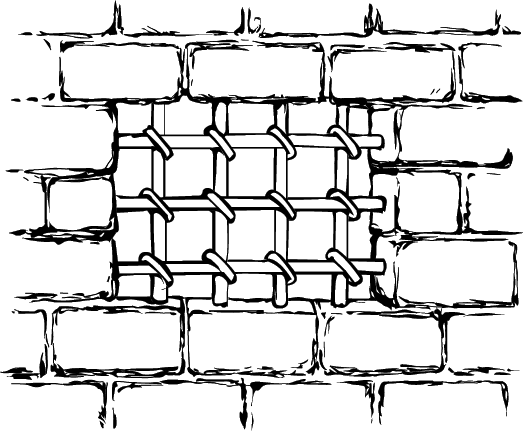

Ya lo conocía exteriormente por haber hecho mi primera guardia en aquel puesto. Estaba situado a ras de suelo, era de techo bajo, suelo de tierra y la única fuente de luz consistía en una abertura en forma de arco obstruida por una reja de hierros gruesos y enmohecidos.

Nos adjudicaron una especie de cantimplora cortada y una cuchara, ambas de aluminio, una pastilla verde de Heno de Pravia ya usada, un rollo de papel higiénico en su mitad y una toalla desgastada que olía a jabón. Estábamos escudriñando los rincones a donde no llegaba la luz y descubrimos la mínima expresión de un lavabo y un water que despedía olores a mansalva. Por última vez aquel día, vinieron a molestarnos para dejar de golpe en el suelo dos jergones mínimos en todas sus dimensiones y dos mantas.

Pasábamos el tiempo hablando pero el tiempo no pasaba. Un soldado nos traía la comida puntualmente, un único plato, y era la única visita que recibíamos. Sin contar la del soldado de guardia que cambiaba cada tres horas; siguiendo órdenes muy rigurosas no hablaban con nosotros y procuraban alejarse todo lo posible de la reja.

Recordé que siendo niño, durante las noches de invierno, mi padre nos proponía charadas como adivinanzas. Le enseñé a mi compañero de fatigas en qué consistían y terminó haciendo el chiste fácil diciendo que eran chorradas. Al ver que me había molestado reaccionó.

-A ver, la primera tiene que estar tirada si quieres que me anime.

Las charadas, chorradas como él insistía en llamarlas, resultaron ser la principal ayuda para que el tiempo no resultase una losa pesada, un pasatiempos. Al mismo tiempo fue una fuente de risas porque él, que no tomaba nada en serio, daba unas respuestas disparatadas a sabiendas o proponía charadas tan mal construidas que me llevaba horas descubrir el error para reconstruirlas. Creo que se hacía el torpe para lograr la risa y el olvido de las circunstancias que vivíamos.

También creo que aquella semana a la sombra le sirvió para recapacitar antes de meter la pata sin que eso, claro está, cambiase para nada su carácter. Al principio no entendí que hubiese conseguido acercarse a la prudencia pero luego di con la causa sin lugar a dudas: resulta que allí no recibíamos el correo y eso era algo que él no podía soportar, era lo único que podía hacerle sentir que estaba incomunicado. Aunque él me decía que si por algo lamentaba estar en el calabozo era por haberme arrastrado a mí.

Cuando transcurrieron los días de nuestro encierro salimos de allí habiéndonos conjurado para vengarnos del sargento.