Los que hicimos el servicio militar o mili pertenecimos al ejército español que, en aquellos años, se nutría de «voluntarios». Es un decir.

En mi caso se prolongó quince meses. Durante el último trimestre de 1976 y todo el año 1977 me integré en un ejército que me llamó a filas. Nunca mejor dicho porque allí todo se hacía poniéndose en fila previamente.

Siendo almeriense cabía esperar que los primeros meses los pasara en Viator y luego fuese destinado dentro de la misma región militar. Pero en aquellos tiempos de cambio, el ejército, sin dar explicación alguna, decidió formar a sus fieros soldados lejos de casa; quizás así, cabreados, fuesen propensos a fulminar con la mirada al enemigo, en un abrir y cerrar de ojos, así sin armas ni nada.

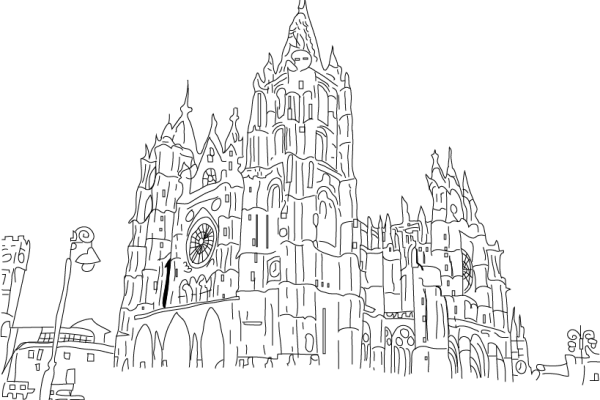

Así que me mandaron fuera, a León primero y después a Oviedo. A mí que, en el invierno almeriense me moría de frío, utilizaba la franela y las mantas de lana cien por cien, me costaba meterme en el agua de la playa en pleno Agosto y pescaba un resfriado tras otro por sufrir los rigores de un tiempo inclemente, el de Almería. No sé si me entienden.

No les quepa duda que quince meses dan para mucho, los días transcurrían tan lentos que daba tiempo a que pasara de todo. Y luego, cuando se llega a cierta edad nos vienen a la desgastada memoria «mili una» anécdota, «mili una» historia, las llamadas batallitas de las que se alejan corriendo los hijos y soportan los nietos, sufridos inocentes con capacidad de sorprenderse y preguntarse si el abuelo dice la verdad, exagera o chochea.

Pues sí, por aquel entonces el abuelo tenía 21 años, era un recluta que iba para soldado, comía, vestía y viajaba gratis. Encima estaba bien pagado. Todo por distinguir la izquierda de la derecha, el uno del dos, andar, correr, arrastrarse, ponerse perdido, ducharse con agua fría, aguantar bromas pesadas y especializarse en desmenuzar los granos del tiempo al mismo ritmo que desfilaba.

Aquel bravo soldado que valoraba los segundos de libertad fuera de un cuartel lleno de ojos vigilantes, convertido ahora en abuelo propenso al sofá, suscita en el nieto admiración y dudas y, tras el capítulo cuatro, queda enganchado como si de una serie se tratara, volviendo cada día a casa del abuelo para hacer la tarea y escuchar una nueva aventurita. Ya sabe qué preguntas no puede hacer para no molestarlo y que, cuando no lo mira a los ojos, ese fragmento de la historia está inflado como las palomitas.

El nieto se entera de que el abuelo no tenía móvil y escribía cartas, lo ascendieron a cabo y le subieron el sueldo, pegaba tiros a dianas lejanas con muy buena puntería, andaba y andaba y sólo paraba para echar a correr, pasaba un frío horroroso impertérrito. Lo imaginaba como personaje de un videojuego de acción. Aunque había días en los que el abuelo se volvía sensiblero y hablaba con nostalgia de la lluvia y de la lectura en la biblioteca; como si los libros pudieran convivir con las armas.

El nieto no termina de creerse que sólo tuviera un par de botas o que debía devolver la ropa tras haberle dado la forma y el aroma de su cuerpo. Tampoco da crédito a que tuviese tan poco dinero y tanta sangre, que comer patatas fritas o vestir de paisano pudiese resultar un placer irresistible, que tachar los días en un calendario fuese un rito repetido cada noche antes de irse a dormir. Todo lo demás está dentro de lo creíble. Él no para de tomar nota y algún día lo contará en primera persona, como lo hizo el abuelo.